缅甸翡翠棉絮之结构棉的成因

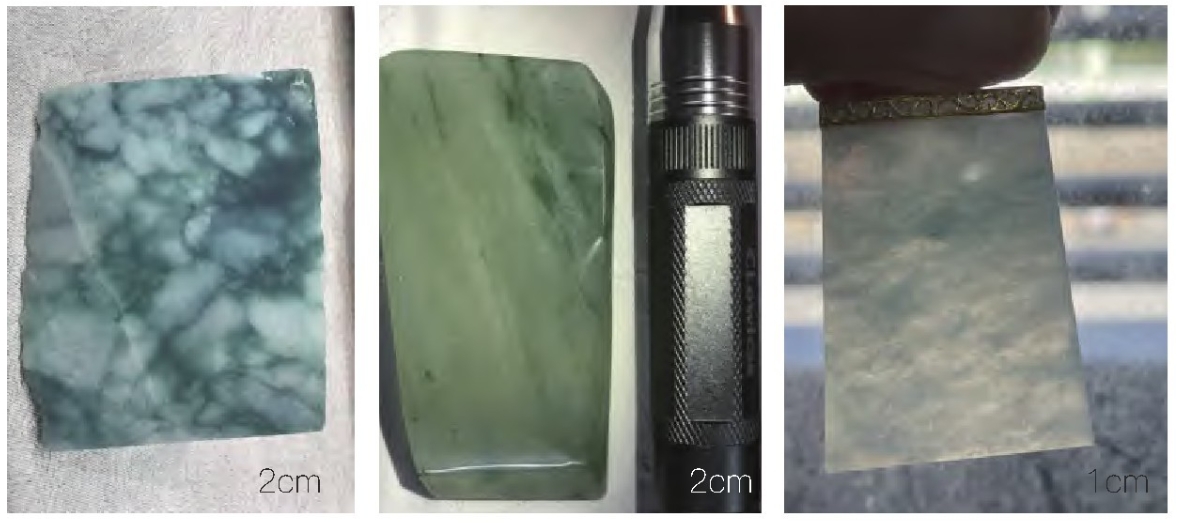

翡翠的“棉絮”是指翡翠中存在的白色絮状物,其多呈现团状、团块状、丝条状、点状等,“棉絮”的存在,会在一定程度上掩盖翡翠的颜色和透明度,影响翡翠质地的均匀性,属于翡翠瑕疵的一类,但又在翡翠中广泛存在,无论是在质地差还是质地好的翡翠中均有“棉絮”。

本文结合前人对翡翠“棉絮”的研究展开初步概括,整合日常翡翠源头市场考察中出现“棉絮”的产出状态进行分类总结,将“棉絮”划分为:结构棉和矿物棉,下文主要叙述结构棉。

结构棉指在翡翠形成过程中硬玉矿物的排列及相互关系不同,使得硬玉矿物之间产生裂隙或者愈合裂隙,同时矿物与矿物之间、矿物与裂隙之间和矿物与其内部包裹体之间都存在一定的接触面或空隙,当有光线照射时,会产生反射与折射,从而在宏观上表现出的白色絮状物,由于都是在翡翠主要构成矿物硬玉组合结构中出现的“棉絮”,因此称为结构棉。

·结构棉的宏观表现

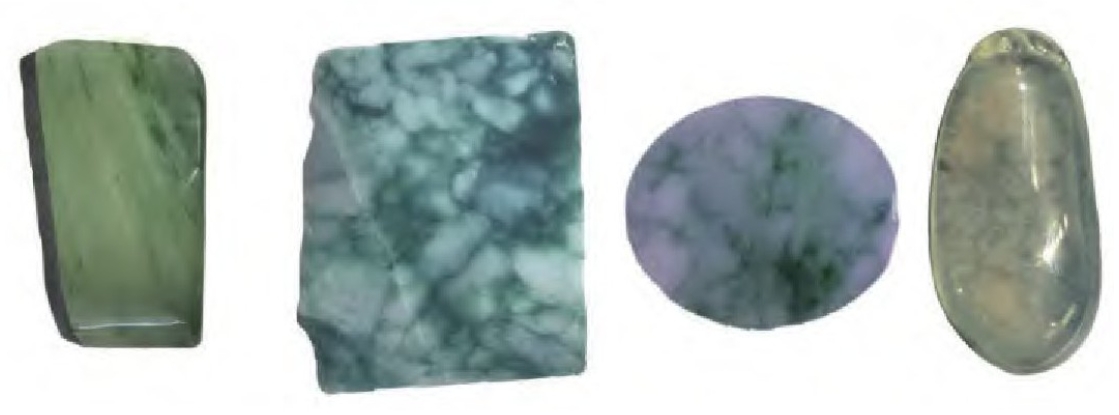

“结构棉”是相对的,质地差的翡翠“棉絮”较多,质地好的翡翠“棉絮”相对较少。表现形式也不一样,质地差的翡翠中出现大的棉团,包含大量微裂隙棉,矿物间隙棉,矿物包裹体棉;在种水好、质地好的翡翠中,由于结构紧密,微裂隙棉、矿物间隙棉出现就较少,在种水差、质地粗的翡翠中,微裂隙棉、矿物间隙棉可能均会出现。

宏观上,“结构棉”与翡翠主体的界线不清晰,呈过渡状态,在反光面上观察,“棉絮”部位与翡翠主体部位的光泽是一致的,说明二者应为同一物相成分,只是颗粒大小和结合紧密程度等结构特征有所区别。

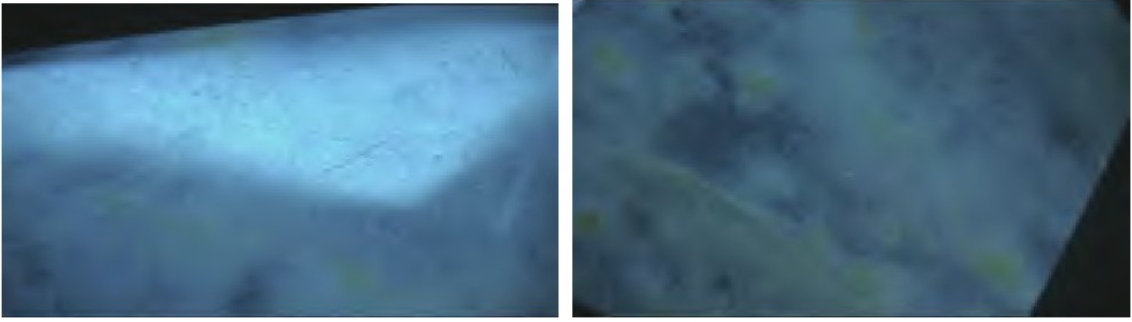

·结构棉的微观表现

含“结构棉”的翡翠样品在肉眼观察下,可见到团状、条带状等的白色棉絮,“棉絮”部位与翡翠主体部位的界线不明显,较为模糊,呈现过渡状态。

·结构棉的矿物组成和显微组构特征

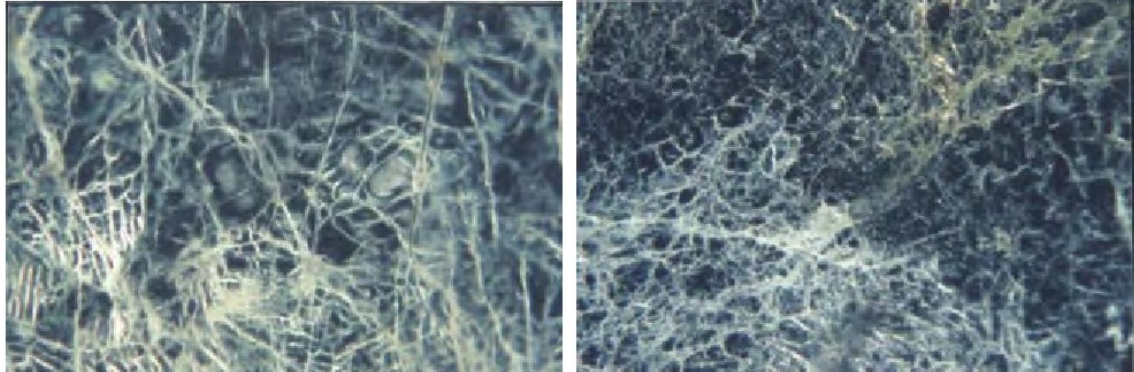

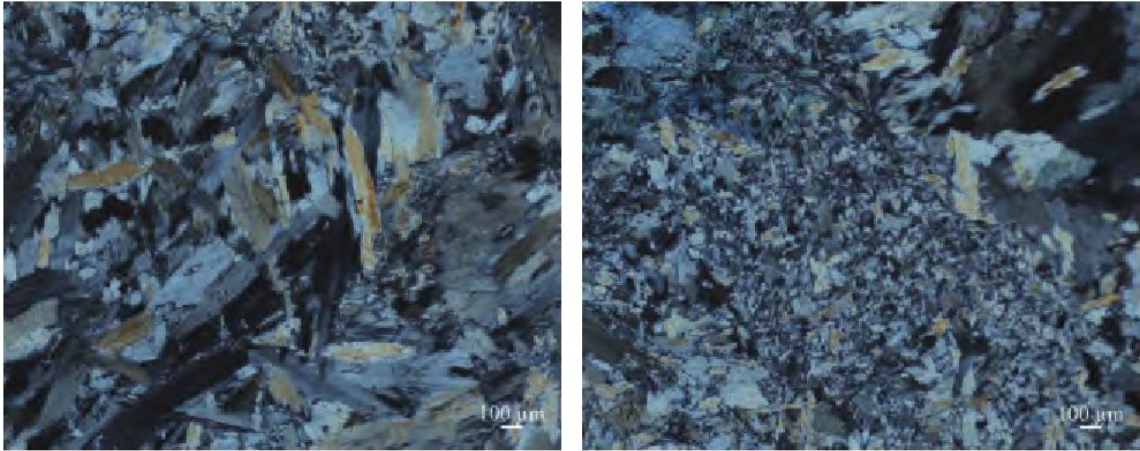

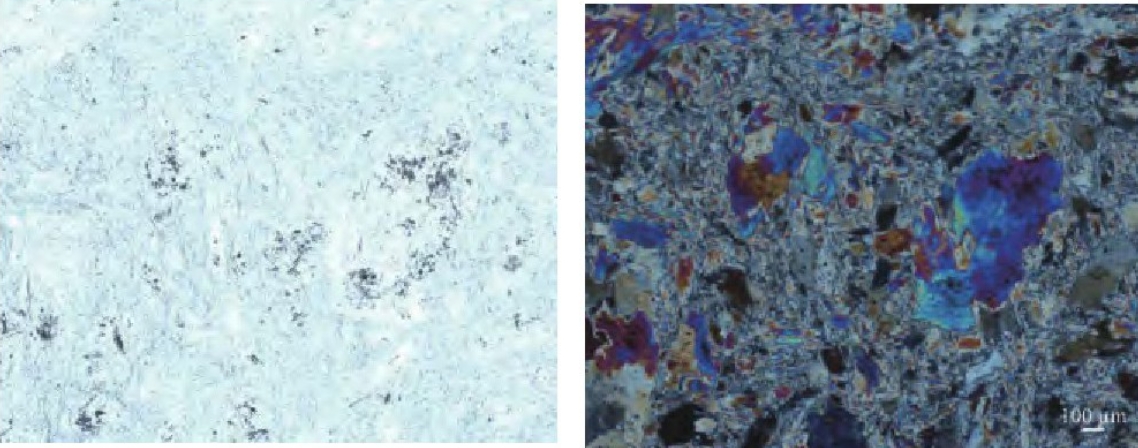

本实验在质地较差的豆地翡翠与质地较细腻的糯化地翡翠中选取部分典型样品进行制片并观察,含“结构棉”的翡翠的主要矿物成分是硬玉,成分比较单一,主要为硬玉矿物颗粒,并有硬玉斑晶的残余。

在结构特征中,颗粒呈现为粒状、柱状变晶结构。在同一范围内可观察到不同世代或不同期次的硬玉颗粒。在非棉絮翡翠主体部位,主要可见半自形-自形的粒状硬玉颗粒,颗粒较细,平均在0.05毫米。在白色“结构棉”部位,可见柱状或短柱状的硬玉矿物颗粒,结晶颗粒粗,最大可达到1毫米左右,在“结构棉”内部也可见颗粒较大的硬玉矿物变晶残余。含“结构棉”的翡翠可见显微裂隙发育,切割硬玉颗粒呈现碎裂结构,也可见到硬玉的变形拉长形态。因此“结构棉”是翡翠不同阶段形成过程中的“残余物”,有“棉絮”部位结晶颗粒大,结晶时间较早,为早期形成硬玉矿物的残余,早期的结晶颗粒粗大和后期的结晶颗粒致密细小,从而出现了不同的棉絮[1]。

·成因分析及结论

首先,翡翠“结构棉”是不同期次翡翠变质结晶作用的结果。在成岩阶段,形成硬玉岩,硬玉矿物结晶相对粗大,结构疏松,不够紧密,表现为透明度差、质地粗的白色翡翠。在成玉阶段,由于温压条件的变化,早期结晶的硬玉矿物产生细晶化作用,发生重结晶调整,导致翡翠结构细腻,透明度增加,该阶段是在成岩阶段的基础上改造形成的,保留了成岩阶段硬玉矿物集合体的残余,由此出现“结构棉”。其次,冰种翡翠中条带状棉絮的主要成分为硬玉矿物,是受到一定方向剪切应力作用形成的。最后,裂隙和矿物的间隙形成的棉絮是光线照射在矿物集合体上形成的光学差异所致,成分为硬玉,根本原因均是硬玉矿物的相互组合关系不同所致,因此,均可称为结构棉。

- 工具箱 手镯价格预估